来源:中国市场监管报

城市印记

呼和浩特,蒙古语意为“青色的城”。城市的建设始于明朝万历年间。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部,是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市,是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁。全市下辖4个区、4个县、1个旗,总面积17224平方千米。

1923年夏,一个阴云密布的早晨,一名蒙古族青年来到北京。他身材较高,穿一身布衫,走进了北京蒙藏学校(中央民族大学附中的前身),开始了新的学习生活。

这名青年叫多松年。

1925年,多松年被中共北方区委选送到莫斯科中山大学学习,在党的培养下逐渐成长为坚定的共产主义战士。

1927年,多松年在张家口被反动军阀残忍地杀害……

2021年6月8日,中国市场监管报记者在修葺一新的呼和浩特市多松年纪念馆,驻足观看,一帧帧,一幅幅,了解其虽然短暂却充满光辉的革命生涯。

多松年的理想,是建设社会主义新中国,当然,也要建设好自己美丽的家乡——呼和浩特。

从“青色的城”到“智慧城市”

呼和浩特城市建设肇始于明万历年间,最初名叫归化,后来演变为归绥。新中国成立后,城市名称于1954年改为呼和浩特,蒙古语意为“青色的城”。

青色,意味着郁郁葱葱。不错,城市北面的大青山目前植被恢复良好,呈现一派青色;南面著名的昭君墓,也是绿草青青,故历史上就称之为“青冢”。

当然,青,不仅指林木繁茂,更指向城市的生机活力。

20多年来,记者三次走进呼和浩特,第一次是在上个世纪九十年代。当时的记忆已经比较模糊,但对城市的总体印象是小和旧。今天,呼和浩特已经通了高铁,最快两小时十分钟就能“飙”到北京。而当年,要坐一晚上十多个小时的火车。

城市交通也焕然一新。6月9日,记者在鄂尔多斯东街坐上102路双层巴士的上层头排,宽阔的敕勒川大街映入眼帘:双向十车道的大街上,尽管车流量并不小,但仍是畅通无阻;当车拐入北面的新华东街后,仍然是宽阔的双向十车道!

呼和浩特市宽阔的街道

城市地下交通也迎来了新的发展。2019年开通的地铁1号线横穿城市中央,从回民区的西二环外起步,经过乌兰夫纪念馆、新华广场、将军衙署,抵达呼和浩特东站和白塔国际机场;2020年开通的地铁2号线则穿南北而过,方便了新城区和玉泉区市民的出行。一个300多万人口的城市建起这两条分别长达20多公里的地铁,呼市的城市建设成就可见一斑……

乌兰夫在草原上工作(摄于乌兰夫纪念馆)

以上,只是传统的城市建设观。近年来,呼和浩特市更加注重“智慧城市”建设,以打造全新的“青色的城”。

疫情来了,如何做好防疫?呼和浩特市的民营高新企业站出来了——华讯高科开发出“呼和浩特市居民出入信息登记管理平台”“核酸检测一码通”。

“我们还应时所需,推广了‘蒙冷链’食品追溯系统,做到了‘首站赋码、一码到底、来源可追,去向可查、人物同防’。”采访中,呼和浩特市副市长乔允利这样告诉记者。

当然,智慧城市的内涵远不止于此。智慧交通、智慧医疗、智慧政务、智慧旅游等,正在呼市蓬勃发展。

一句话,呼市的智慧城市建设早已破题起步,“城市大脑”上线运行,“接诉即办”全面启动,乡村、社区、校园、企业等重点领域基层治理创新推进,民族团结进步事业不断深化。

从“小部梨园”到草原都市

“小部梨园同上国,千家闹市入丰年。”

清代诗人王循写过一首诗,名《归化城》,以上两句便出于此诗中。两句诗道出了这座城市商贾云集、百货流通、贸易发达的繁荣景象。

这不奇怪。清朝时期,归化城是清廷设置的对蒙贸易中心之一,是全国各地商人同蒙古草原和西北地区进行贸易的重要贸易集散地。发生在这里的故事,记录着中原汉族文化与北方少数民族文化融合的点点滴滴,是书写在东亚版图上的优美史诗。

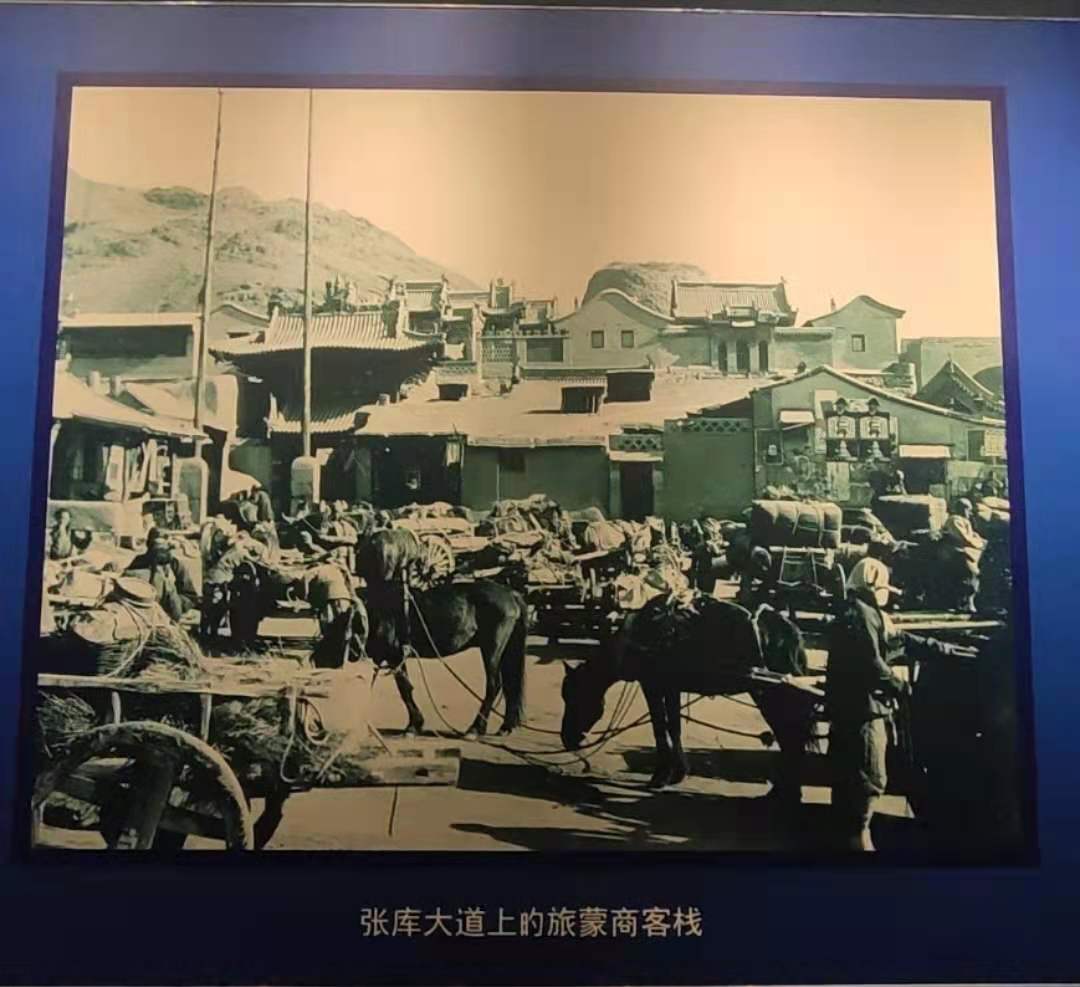

100年前张库大道上的旅蒙商客栈

时光荏苒,云卷云舒。

记者从呼市发展改革委了解到,解放初期,呼和浩特仅有工业企业150户,年工业总产值938万元,工业行业主要包括发电、制砖、纺织、皮毛加工和印刷等初级产业。

从1978年开始,随着经济体制改革的不断深入,工业体系由“小而弱”的纺织、化工、食品、建材加工制造业,逐步转变为“大而强”的食品加工、电力能源、电子信息、生物医药、现代化工、光伏材料六大优势特色产业。

到2017年,工业总产值由1978年的不足5亿元增长到1346.8亿元,增长了277倍。此时的乳业销售收入首次突破1000亿元,成为全市第一个千亿级产业,“中国乳都”闪亮登场。

“十三五”期间,为实现“中国乳都”转型升级,呼和浩特市依托伊利、蒙牛等龙头企业,打造了土默特左旗和和林格尔县两大乳制品加工产业集群,形成了液体乳、乳粉及各类特色奶制品产品体系。

“十三五”期间,呼和浩特市的综合经济实力显著提升,产业结构调整为4.5:29.1:66.4,培育形成了乳业、生物医药、硅材料和装备制造等优势产业。

另一组数据也能说明一些问题:“十三五”期间,呼和浩特市地区生产总值年均增长4.3%,人均GDP达到8.9万元。

另有一项荣誉是:2018年12月,呼和浩特市进入年度中国大陆最佳商业城市100强。

“十三五”以来,呼和浩特市全面落实“大气十条”,完善大气环境监测监控网络,深入实施“山川河海”生态修复行动。“山”即深入推进大青山全域生态综合治理,“川”即精心打造敕勒川国家草原自然公园,“河”即开展黄河呼和浩特段流域生态保护和修复,“海”即深入推进哈素海综合治理,一批绿色发展关键指标显著提升。

如今的呼和浩特市,已完成敕勒川草原、草原丝绸之路文化公园、天骄公园、恼包公园等绿地建设,城区绿化覆盖率达到40.1%、绿地率达到37.3%,人均公园绿地面积达到18.72平方米,“美丽青城、草原都市”建设迈出新步伐。

努力当好五星“店小二”

城市的发展是各方力量努力的结果,良好的营商环境由各职能部门共同营造。市场监管部门就是其中的一支重要力量。

新城区是呼和浩特市营商环境建设成绩比较突出的一个区。6月7日,中国市场监管报记者在采访时了解到,由呼和浩特市纪委监委组织的一次营商环境现场会正在筹备中,即将在新城区市场监管局召开。

记者看到,新城区市场监管局一楼大厅已经布置一新,三块题为“转变作风,履职尽责,进一步改善和优化营商环境”的展板已准备就绪。

赫富是新城区市场监管局副局长。他个子不高,身体敦实,操一口浓重的“晋语”,开玩笑说自己是赫连勃勃的后人。

赫富告诉记者,新城区市场监管局认真落实市政府《进一步优化营商环境更好便民利企九条措施》,持续深化“放管服”改革和优化营商环境,取得明显成效,2019年被市场监管总局评为“先进集体”。

2020年,虽然有疫情影响,但新城区新开办企业仍然达到3680户,比2019、2018年分别增长29%和58%。

工作有啥诀窍?记者了解到,所谓诀窍不外乎该局率先试点开展的企业开办“一网通办”、简易注销“一网通办”、率先试点“一照含证”以及“双随机、一公开”举措、“互联网+风险防控”等举措的实施。

当然,为优化营商环境,全市都在努力。

6月8日下午,雨后空气清新,天空翠兰,白云朵朵。记者驱车来到位于敕勒川大街的一幢新建高楼。大楼门外挂着好几块牌子:内蒙古自治区政务服务局、呼和浩特市接诉即办指挥调度中心、呼和浩特市行政审批和政务服务局。

让记者眼前一亮的,除了“接诉即办”4个字,还有“政务服务”4个字。从这8个字中,可以看出当地为改善营商环境究竟有多拼。

进入大厅,墙上醒目的“为您一次办结,努力当好五星‘店小二’”“依法 公开 规范 便民 高效”等“誓言”映入眼帘。

工作人员带着记者参观了“国家知识产权局商标业务呼和浩特受理窗口”“企业开办专区”“帮办代办专区”“营业执照自助打印区”,讲解了相关工作的开展情况。

近两年,记者曾采访过上海浦东新区、河南自贸区郑州片区的行政审批工作,相较于这些东、中部工作领先的地区,作为西部城市的呼和浩特市似乎并没有明显的差距。不管是从高耸的新建办公楼这些硬件,还是从办事人员的态度和水平等软件方面看,呼和浩特市的政务服务都可圈可点。

记者在随后采访呼和浩特市市场监管局局长苏云喜时,他透露了好几个令人欣喜的消息——

一份发文日期为今年6月2日的呼和浩特市政府文件显示:“2020年,市市场监管局……高效完成全市监管工作,在全区市场监管重点工作考核中获得优秀(考核得分全区排名第一)。”

一份发文日期为今年3月9日的自治区市场监管局文件显示,自治区综合经济工作小组质量强区专项工作协调办公室通报称,在2020年的政府质量考核工作中,呼和浩特市被列为A级第一名。

一份发文日期为今年4月30日的自治区市场监管局文件显示,在持续优化营商环境等方面,呼和浩特市市场监管局在3个被评为“优秀”等级的单位中,排名第一。

……

副市长乔允利告诉记者,去年以来,呼和浩特市委、市政府始终站在“两个维护”的高度,把优化营商环境作为重大政治任务、重大民生工程全力推进。在政务环境方面,突出“快”,推行“一窗申请、一份材料、一次办结、一次领取、只跑一次”的“五个一”并联审批办理模式,企业开办时间压缩至0.5个工作日,工程建设项目审批压减至73个工作日,简易项目压减至12个工作日;突出“优”,聚焦企业“全生命周期”,制定出台便民利企9条措施;突出“合”,推动行政许可“一枚印章审批”,实行“一门、一网、一次、一窗”审批,整合全市56条市民热线为“12345”一号服务,实现“7×24”小时全程服务。

另一方面,呼和浩特市对损害营商环境的行为“零容忍”。2020年市纪委监委重点查处“小官弄权”“科长专政”等问题线索43条,立案8件,查处26人。

这些得力措施的推行,使营商环境得到极大改善,市场主体的干劲也更足了。

“最近3年,我们企业在转供电方面已经得到退费56万元。电价政策真正落到实处!”记者在呼和浩特市东郊最大的快递电商产业园采访时,中通快递经理朱洪飞这样说。

记者了解到,电力供应情况的好坏也是判断营商环境优劣的一个重要指标。近年来,呼和浩特市市场监管局认真开展转供电环节违规收费专项治理工作,已责成200余户转供电主体完成退费金额高达2300万元。

“我们正在建设新的快递分拣作业区。政策好了,我们觉得更有奔头了!”朱经理高兴地说。

98年前,多松年从偏远的山区走进北京,学新知,开新智,投身革命,为的是改造旧中国,建立新中国,建设新家园……烈士的鲜血没有白流,烈士的心愿早已成真。今天的呼和浩特,正在“放管服”的改革洪流中,在大青山下,建设崭新的草原都市。

中国市场监管报记者 喻山澜