发布时间:2021-11-09

51年前的4月24日,“东方红一号”发射成功。51年后的今天,当初用“土”办法把“东方红一号”送进太空的年轻人早已白发苍苍,但他们曾经创造的那颗星还在飞行,他们付出整个青春甚至生命拱卫的事业正蒸蒸日上,与以往早已不可同日而语。

有人说,如果将“东方红一号”升空算作起点,将航天在这之后中国的51年压缩成51分钟,那一定是一部高潮迭起的大片。

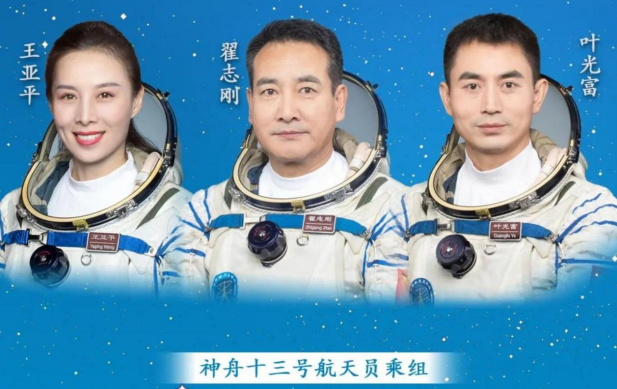

1988年,风云一号A星发射,拉开中国气象卫星系列的大幕;2003年10月15日,神舟五号顺利升空,中国航天员首次叩访太空;2007年10月24日,“嫦娥一号”准确入轨,千年奔月梦圆;2016年11月3日,长征五号运载火箭成功首飞;2021年10月16日,神舟十三号载人飞船顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空。

“羲和探日”、天问一号探测器着陆火星……在几十年的接续奋斗中,中国航天人走出了一条自力更生、自主创新的发展道路,取得了从无到有、从弱到强举世瞩目的巨大成就。

中国航天为什么这么“燃”?答案可以从中国航天科技集团有限公司不懈奋斗的历程中深切感受。

自主创新铸就响当当的中国名片

中国航天科技集团有限公司源于1956年10月8日成立的国防部第五研究院,经过第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司的历史沿革,经国务院批准,于1999年7月1日正式组建成立。

“航天技术是国之重器,是衡量一个国家技术水平和综合国力的重要标志,在核心关键领域必须始终坚持自主可控。历史一再警醒我们:关键核心技术是要不来、买不来、换不来的,唯有自主创新、自立自强才能把发展的主动权牢牢握在自己手中。”中国航天科技集团有限公司党组书记、董事长吴燕生说,中国航天事业发展史,就是一部不断突破、不断超越的自主创新史。

中国航天事业自诞生之日起,就始终坚持党的领导、听从党的召唤、服从党的指挥,把自身发展熔铸到党和国家事业发展的伟大征程中,涌现出钱学森等一批英雄楷模,在不同时代铸就了“两弹一星”精神、载人航天精神,与党的十八大以来铸就的新时代北斗精神、探月精神等一道,成为推动中国航天事业创新发展最基本、最深沉、最持久的精神力量。

以载人航天为例,上世纪90年代,我国经济基础仍较为薄弱,面对高投入、高难度、高风险的载人航天事业,党中央作出实施载人航天工程的重大战略决策。面对一些国家处心积虑对我国实施严密技术封锁,坚定走独立自主发展之路。30年间,载人航天的参与者们坚持自力更生、自主创新,从一人一天到多人多天,从舱内实验到出舱活动,从单船飞行到组合体稳定运行,突破了一大批核心和关键技术,巩固和完善空间交会对接技术、推动空间实验室和空间站建设,使我国空间技术发展跨入国际先进行列。

运载火箭能力的大小,决定着航天水平的高低。迄今,中国航天科技集团公司作出“确保产品开箱合格率100%、上箭产品合格率100%、测试设备合格率100%”等郑重承诺,打造出了经得住考验的产品质量。公司研制的“长征二号F”运载火箭以11次100%的发射成功率,向世界展示中国“神箭”品牌的风采。“长征二号F”火箭是中国航天史上第一个用于载人的全新的运载火箭,各类总体技术性能达到了国际一流火箭标准。

中国工程院院士、长征系列火箭总设计师龙乐豪表示,我国长征运载火箭成功率为世界第一,入轨精度、发射次数均为世界一流。

与此同时,长征系列运载火箭完成百次发射的速度越来越快——从长征一号将东方红一号送入太空起,长征系列运载火箭第一个100次发射用时37年,第二个100次用时7年零6个月,第三个100次仅用时4年零3个月。

这意味着,火箭发射所支撑的中国航天的舞台,正变得越来越大。

近年来,中国航天国际标准化工作逐步呈现适应经济发展新常态的态势,从历时10年完成一项国际标准到如今的每年发布1至2项国际标准,有效引领重点领域国际标准化工作的发展。尤其是“十三五”以来,我国着力推进航天领域标准国际化发展,建立了标准体系、管理体系、人才体系多元一体的标准国际化管理模式,制定了25项协调统一、技术先进的国际标准,形成了一支近百人的标准化复合型人才梯队。

无论是参与载人航天、月球探测、北斗导航等国家重大航天工程,还是自主形成了以长征火箭、神舟飞船、东方红卫星等为代表的一系列国内外知名品牌,中国航天科技集团公司用自主创新铸就了响当当的中国品牌。高科技、高品质、高信誉的中国航天科技集团公司品牌形象,已获得广泛认可,成为实力可靠的保障。

重大创新跨越,助推中国航天跟紧世界步伐

随着中国航天科技集团公司国际化发展步伐的加快,特别是商业发射服务和整星出口业务的拓展,中国航天品牌的国际影响力进一步扩大,已被国际社会广泛认知。

对中国航天科技集团来说,载人航天、探月工程等国家重大航天工程的成功,既是培育品牌,也是集中展示品牌形象和实力。

从1999年至今,中国航天科技集团公司已成功研制10艘神舟飞船和1个目标飞行器,先后突破载人往返、出舱活动、交会对接等关键技术,使我国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。

神舟五号飞船研制过程中,为了保证航天员安全,要进行着陆冲击模拟试验。为了得到的数据更真实、准确,科研人员精心铺就一块篮球场大小的特殊“着陆试验田”。飞船按计划是在内蒙古中部地区着陆回收,试验用土就按照内蒙古大草原当地土质的有关参数,照“方”配“土”,“配方土”经过多次分层碾压,达到四五米厚,做成一块土质软度与飞船返回舱真实落点一致的“试验田”。凭借这块“宝地”,攻关小组获取了大量试验数据,检验了缓冲系统在航天员着陆时的缓冲能力,进行了有效的技术革新。

经过一次次重大创新跨越,神舟飞船达到并部分超越国际同类飞船的技术水平,一支平均年龄33岁的青年团队托举起了中国神舟飞船品牌。

中国探月工程三步走,嫦娥三号任务中,由中国航天科技集团五院打造的嫦娥三号探测器以无懈可击的完美表现,在浩瀚太空为我国航天事业树起了一座新的里程碑。

如何让“嫦娥三号”在月面上落得稳、轻盈落,是拦在嫦娥三号团队面前的第一道坎。面对“采用国外已经成功应用的气囊缓冲式着陆更为保险”的呼声,嫦娥三号团队没有盲从、跟风,创造性地提出了采用“悬臂梁式”着陆腿的方案。事实也证明,在“中国腿”的支撑下,“嫦娥三号”举重若轻,成功实施软着陆。

追问寰宇,中国迈向星辰大海的征途越来越远。

从飞出地球到抵达月球,再到实现从地月系到行星际的跨越,中国已在火星上首次留下自己的印迹。

本世纪初,我国提出探月“绕、落、回”三步走规划,2020年12月17日,嫦娥五号返回器携带月球样品返回地球,中国不降指标、不超预算、不拖时间,圆满完成探月工程“三步走”,一张蓝图被落实到底。

嫦娥五号是我国迄今为止最复杂的航天任务之一,使我国成为从月球取样返回的第三个国家,同时意味着人类44年以来再次获得月球样品。

探月工程完成“三步走”并完美收官的过程,就是我国由航天大国迈向航天强国的过程。

服务地球,中国被“群星”环绕

中国航天发射的飞天梦,既是追问寰宇之梦,也是服务地球之梦。

据了解,目前我国在轨运行应用卫星数量超过300颗,形成了导航、通信、遥感卫星系统共同构成的空间基础设施。以北斗三号为代表的导航卫星体系,以中星、亚太、天通等系列卫星为代表的通信卫星体系,以风云、资源、海洋、环境减灾、高分等系列卫星为代表的遥感卫星体系,构建了较为完善的卫星应用体系,有力支撑了各行业的综合应用。

其中,高分专项于2010年全面启动实施,提升了我国自主获取高分辨率观测数据的能力,加快空间信息应用体系建设,推动卫星技术服务国计民生,在现代农业、防灾减灾、资源调查、环境保护等领域发挥了重要作用。

北斗卫星导航系统是我国用20多年走完其他全球卫星导航系统40多年发展道路的一个精彩案例。它使我国成为继美国GPS、俄罗斯格洛纳斯之后,第三个建成全球卫星导航系统的国家,并且与其他导航系统相比,北斗系统在定位精度、星座构型等方面表现更为出色,其最大特色就是独创的“短报文通信”功能。

中国科学院空天信息创新研究院研究员、北斗导航系统科学家徐颖喜欢这样假设:一个人漂流到荒岛,若使用GPS,只能知道自己的位置,无法寻求救援;若使用我国的北斗系统,不但知道自己在哪里,还可发短报文向千里之外的人求救。

如今,北斗导航不仅为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位导航授时服务,也融入电力、金融、通信等基础设施,广泛应用于交通运输、农林牧渔、气象测报、应急救援等领域。

航天技术不仅为我国航天事业提供强大的动力,而且不断创新,为经济社会提供绿色而强大的动力。

脱胎于神舟飞船载人生命保障系统的矿用救生舱产品,专为我国煤矿产业量身定制,可容纳6—16人同时避险,提供长达120小时以上的生命保障,为事故发生时的煤矿工人撑起了一把“保护伞”。

神舟一号搭载农作物种子,开展“太空诱变育种”实验;神舟二号首次进行微重力环境下的空间生物科学、空间材料和物理等领域实验;神舟十号首次进行太空科普讲座……神舟飞船在作为空间运载工具的同时,还一直担负着另外一个“角色”——“新技术实验室”。

我国航天事业从白手起家到创造一个又一个填补国内空白的“第一”,走出了一条自力更生、艰苦奋斗、具有中国特色的自主创新之路,有力证明自主创新的技术与能力是攀登科技高峰的“压舱石”。

目前,中国航天科技集团有限公司承担着中国全部的运载火箭、应用卫星、载人飞船、空间站、深空探测飞行器等宇航产品的研制、生产和发射试验任务;同时,着力发展卫星应用设备及产品、信息技术产品、新能源与新材料产品、航天特种技术应用产品、特种车辆及汽车零部件、空间生物产品等航天技术应用产业;大力开拓以卫星及其地面运营服务、国际宇航商业服务、航天金融投资服务、软件与信息服务等为主的航天服务业,是中国境内仅有的广播通信卫星运营服务商,也是中国影像信息记录产业中规模最大、技术最强的产品提供商。

星空浩瀚无比,探索永无止境。中国航天科技集团将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢记使命、强化担当、锐意进取、追求卓越,为建成航天强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

郭志伟 钟士坚