发布时间:2022-03-31

“民以食为天,食以安为先。”食品安全事关人民群众切身利益。近年来,市场监管部门对标“四个最严”的要求,查办一批系列食品安全案件,发现销售有毒有害食品、食品非法添加、农兽药超标等人民群众反映强烈的食品安全乱象依然存在。2021年12月21日,浙江省高院、省检察院、省公安厅、省市监局4个部门联合发文《关于办理危害食品安全刑事案件若干问题的解答》(以下简称《解答》)对办理危害食品安全刑事案件的相关问题予以解答。2022年1月1日起施行的《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),修订后的《解释》作出多处重要修改,不仅对司法机关打击食品安全犯罪提供重要依据,也明确了食品安全案件行刑衔接标准。

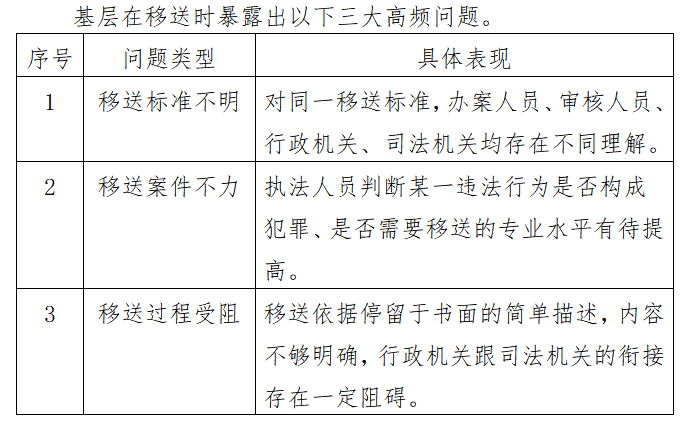

一、移送案件现状分析

以浙江省岱山县市场监管局执法办案数据为例,2019年1月至2021年12月期间,该局共立案719起,其中食品类立案297起,占比41.3%,远超其他案件类型;向公安机关移送21起,其中食品类16起,占比71.2%,亦是移送数量最多的案件类型。

二、常见食品案件行刑衔接注意点

一是注意罪名之间的界限判定。危害食品安全犯罪并非一项单一罪名,在刑法理论上是对具有同类犯罪对象的一系列罪名的总称:如生产、销售有毒、有害食品罪,生产、销售不符合安全标准的食品罪及生产、销售伪劣产品罪等。上述罪名在构成要件上具有高度的相似性,办案人员往往难以区分此罪和彼罪。因此,在罪名初步的界定上至关重要。以生产、销售有毒、有害食品罪和生产、销售不符合安全标准的食品罪为例,有确凿证据证实涉案食品属于有毒、有害食品,且行为人明知并予生产销售的,一般认定其行为构成前罪;证据难以确定涉案食品的毒害性,但有证据证实其不符合相关食品安全标准,足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的,行为人明知并予生产销售的,一般认定其行为构成后罪。两者的主要区分在于涉案食品的毒害性。办案人员应对照法律和行政法规中明确禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质和国务院有关部门公告禁止使用的农药、兽药及其他有毒、有害物质,同时结合案件事实与食品的危害性予以客观把握和综合认定。

二是注意违法行为的“想象竞合”。想象竞合是指行为人以一个主观故意实施一种犯罪行为,触犯两个以上罪名,以主观故意犯罪从重处罚。《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条明确:“同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。”例如,某经营者销售侵犯他人注册商标专用权的食品销售金额达20万元且该食品经专业机构检测农药残留严重超过标准限量,涉嫌构成犯罪。移送后,若公安机关作出不予立案的决定,市场监管部门后续该依据《中华人民共和国食品安全法》还是《中华人民共和国商标法》作出行政处罚?笔者认为,应当根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条的规定作出货值金额十倍以上二十倍以下的罚款,而非《中华人民共和国商标法》第六十条违法经营额五倍以下的罚款。

三是注意生产、销售金额的综合计算。生产、销售金额的大小是初步认定经营者是否构成食品安全犯罪的关键要素之一。《解答》指出,对生产、销售金额的计算,涉案食品已经销售的,应当依据证人证言,行为人的供述,进货凭证、销售凭证、营业额、经营时间等确定销售金额。多次实施危害食品安全犯罪行为,未经处理的,销售金额应当累计计算。既有销售完成的行为,又有尚未销售完成的行为,按照查明的两部分销售金额综合计算,已销售部分与未销售部分参照1: 3的比例掌握。

三、司法解释修订产生的新增注意点

参考《解释》,执法人员在办理食品案件时应特别注意以下三点。

一是警惕违法主体在“特定场所”对“特殊人群”的违法行为。《解释》第三条第(四)项、第七条第(四)项,将“生产、销售金额十万元以上不满二十万元,且在中小学校园、托幼机构、养老机构及周边面向未成年人、老年人销售的”分别列入生产、销售不符合食品安全标准的食品和生产、销售有毒、有害食品的“严重情节”。同时也带来新的问题,中小学校园、托幼机构、养老机构的周边是否统一标准还是各有不同,且在“周边”的定义上在法律并没有明文规定具体距离。

二是警惕违法主体违法行为时间上的延续。《解释》第三条(五)项、第七条第(五)项,将生产、销售不符合食品安全标准的食品和生产、销售有毒、有害食品的“其他严重情节”由原先的“生产、销售金额十万元以上不满二十万元,一年内曾因危害食品安全违法犯罪活动受过行政处罚或者刑事处罚的”在延续时间上修改为“二年”。同时,对“二年内”说明,以第一次违法行为受到行政处罚的生效之日与又实施相应行为之日的时间间隔计算确定。《解释》第三条(二)项、第七条第(二)项,将原解释“生产、销售持续时间较长的”进行说明“生产、销售持续时间六个月以上”,执法人员需在现场做笔录、询问笔录时,对行为人生产销售持续时间、二年内是否因危害食品安全违法行为受过行政处罚详细询问,并提取相应证据附入案卷。

三是警惕违法主体主观故意足以认定行为人明知的情形。在危害食品安全犯罪中,司法机关在定罪量刑里其中必要构成要素是行为人需“明知”,即行为人具有主观故意或主观过——但“明知”是基于行为人的主观心理,行为人往往百般抵赖,办案人员难以认定。《解释》对6种足以认定行为人明知的情形作出详细规定。执法人员在询问笔录中,需要综合判定对行为人的认知能力、食品质量、进货或者销售的渠道及价格等主、客观因素等。

四、对策和建议

近年来,随着“行政违法行为犯罪化”,行政处罚和刑罚之间的界限逐渐模糊和交叠。笔者认为,要解决食品案件行刑衔接的问题,应当从程序和实体两方面入手,建立起两者互动互联的二元惩戒机制。

(一)规范实施程序正当。1.注重证据的“三性”。市场监管部门依法以文字、音像等形式,对立案调查启动、调查取证全过程记录,归档保存。调查的证据须符合“三性”,真实关联合法,查证属实,并且可作为认定案件事实。2.规范移送材料完整。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定,移送涉嫌犯罪案件需要附有案件移送书、案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉嫌犯罪的材料等。3.强化部门互相协作。市场监管部门在执法中发现犯罪线索的,应及时向公安机关移送。公安机关、人民检察院和人民法院对于不构成犯罪、不起诉或免于刑事处罚的案件,及时作出处理。需予行政处罚的,及时移交给市场监管部门,由市场监管部门依法作出行政处罚。

(二)推动实现实体公正。1.完善食品安全立法及补充司法解释。逐步完善立法统一执行标准,对涉嫌食品安全犯罪的构罪标准进一步完善,对“病死动物”“周边”等具有特殊含义的名词进一步说明,对部门间移送程序流转分工、立案监督进一步明确,坚决防止有案不移、有案不立、有罪不究、以罚代刑情形。2.推动建立食品安全标准分类管理。各职能部门联合对食品毒害性和食品中致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量的标准限量等相关标准,实行动态分类管理,方便办案参考。3.强化信息共享机制。各职能部门加强信息互通,强化联席会商,定期发布典型案例,预防惩治危害食品安全违法犯罪。探索建立“行政执法与刑事司法衔接信息共享平台”,实现案件的网上移送、网上办理、执法动态交流和业务研讨、案件信息流程跟踪和监控。□冯嘉磊