来源:中国市场监管报

发布时间:2025-08-23

|中华魂|一寸山河一寸血 □徐 锐/刻

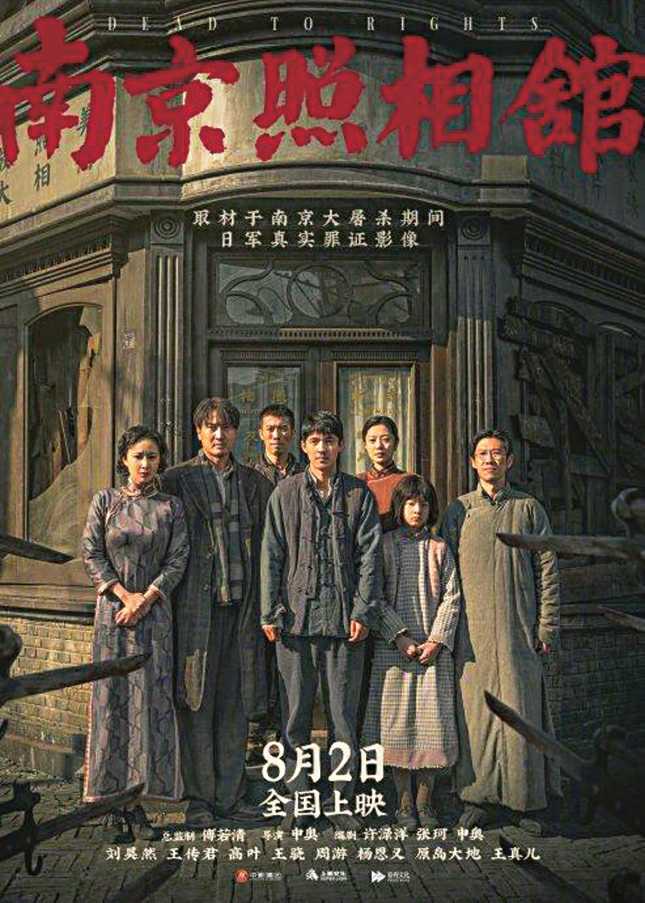

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在这个具有特殊意义的年份,电影《南京照相馆》火爆上映,宛如一记重锤狠狠敲击在人们的心间。这部由申奥导演,刘昊然、王传君、高叶、王骁领衔主演的影片,取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像,以独特的视角和精湛的叙事,将那段沉重且悲痛的历史,鲜活地呈现在观众眼前。

影片的故事,起始于1937年12月南京城沦陷的寒冬。彼时,南京城在侵华日军的铁蹄下颤抖,血色弥漫,“吉祥照相馆”这个原本充满生活气息、见证过无数家庭幸福瞬间的地方,其暗房却成了几个普通人苟延残喘的避难所,随后更意外地成为记录历史真相的隐秘阵地。

故事灵感源于真实事件:1938年,十五岁的华东照相馆学徒罗瑾在冲洗日军军官送来的胶卷时,被底片上触目惊心的暴行画面震撼,那些砍头、活埋、奸淫的场景,让年轻的罗瑾激愤难平。他冒着生命危险,偷偷加洗三十余张照片,并精选十六张制作成相册,还在相册封面画下象征耻辱的图案。后来,这本相册辗转到爱国青年吴旋手中,他们接力守护着这些珍贵影像,最终成为审判日本战犯谷寿夫的“京字第一号证据”。

影片《南京照相馆》以此为蓝本,讲述了邮差阿昌(刘昊然饰)、“稳中带摆”的照相馆老板老金(王骁饰)、麻木痛苦的翻译王广海(王传君饰)、夹缝求生的演员林毓秀(高叶饰)等普通人被迫替日军摄影师冲洗照片,意外发现日军血腥屠城罪证后,内心从单纯想保命到逐渐觉醒、奋起抗争的历程。导演申奥巧妙地选择照相馆这一微观空间作为叙事载体,以小见大,承载起南京城乃至整个中华民族在那段至暗时刻的沉重记忆。

在影片中,“底片”和“照片”无疑是核心意象,被赋予了超越其物质形态的深刻内涵。相机快门的“咔嚓”声,频繁与枪械上膛、射击的声音或画面剪接在一起,形成一种令人毛骨悚然的对应关系。暗房里冲洗照片的过程,充满了象征意味。特写镜头紧盯着显影液,看着模糊影像在其中逐渐变得清晰,恰似被日军竭力掩盖的罪行证据,在药水的作用下艰难浮现,仿佛历史在无声地呐喊、控诉。那句“洗的不是照片,而是人命”的台词,配合暗房里如血般、如警示灯般诡异的红光,以及镜头所暗示的外界惨状,即便影片没有直接呈现大屠杀的血腥场景,却依然具有直抵人心的强大冲击力。

影片在表现日军暴行时,采取了极为克制的手法,避免了过度血腥暴力画面带来的感官刺激,反而极大地增强了情感冲击。在拍摄“中日亲善”假照片时摔死婴儿的那场戏中,镜头没有直接展现婴儿坠地的残忍画面,而是紧紧聚焦于日军军官粗暴抢夺的动作、婴儿母亲瞬间崩溃的表情、翻译官麻木地捡起小小的尸体,以及那对被迫假扮夫妻抱着冰冷婴儿时脸上挤出的扭曲笑容。这种避开直接血腥场景,着重刻画动作、表情和细节特写的方式,犹如一把钝刀,在悄无声息中割碎观众的心,将日军暴行的残忍和人性的扭曲深深镌刻进观众的记忆深处。

电影中每个角色都被塑造得极为丰满,人物形象鲜明且立体,绝非简单的脸谱化呈现。王传君饰演的翻译王广海为了生存,对日军军官弓腰谄笑,日语发音刻意谄媚。独处时,他却用烧酒猛灌自己,以排遣内心的痛苦与挣扎;目睹同胞被带走时,他的眼球快速躲闪,尽显内心的矛盾与纠结。这种“分裂式”的表演,避免了对“汉奸”角色的简单化批判,引导观众深入思考在战争的残酷环境下,生存与良知的天平两端,普通人究竟要承受多大的道德压力。高叶饰演的林毓秀,通过细腻的声音控制与微表情处理,构建起角色丰富的心理维度。谈及梦想时,她声线轻盈上扬,瞳孔明亮有光;面对日军时,面部肌肉僵硬抽搐;目睹屠杀后,声带振动的颗粒感都发生了变化。特别是当王广海劝她“别惹事”时,那种眼泪在眼眶里打转却始终不落下的克制,比嚎啕大哭更具情感穿透力。刘昊然饰演的邮差阿昌,从最初面对危险时的恐惧、本能的自保,到在一次次目睹同胞惨状后良知逐渐觉醒,通过瞳孔震颤、呼吸停滞、手指蜷缩等生理反应,生动展现出他内心良知对恐惧的艰难压制。尤其是他在显影液中颤抖的双手,将既想扔掉底片保命又无法漠视暴行的矛盾心理刻画得入木三分。

影片中,日军随军摄影师伊藤秀夫这一角色,打破了以往同类电影中日军形象的刻板印象。他出身高贵,看似文质彬彬,怀揣战后拍摄电影的梦想,甚至给阿昌等人一线生机,可实际上内心深处被军国主义狂热彻底侵蚀。面对哀鸿遍野的南京城,他按下一张张“不许可”的快门;拍摄“中日亲善”时,士兵当众摔死啼哭的婴孩,他只有不耐烦的厌恶;对阿昌许下“我们是朋友”的诺言,转头便是借刀杀人的毒计。他的冷酷与虚伪,比那些直接挥刀杀戮的士兵更令人胆寒。

在场景复原方面,影片展现出了令人惊叹的细节把控和对历史的尊重。小到一草一木、一砖一瓦,大到街巷风貌、全城格局,剧组都投入了大量精力,

用扎实的“笨功夫”再现了1937年南京城山河破碎的历史原貌,从物质文化史的角度为虚构的剧情奠定了坚实的历史质感,让观众仿若穿越时空,真切触摸到那个时代的脉搏。

影片中,《数城门》这首南京童谣多次出现,作为主角洗照片的计时工具,更成为贯穿全片的重要线索。童谣反复吟唱,宛如历史的低语,见证着南京城的苦难与抗争,寓意着南京人民对家园的坚守,以及对侵略者暴行的不屈反抗。最后邮差阿昌喊道:“雨花台、挹江门、中华门,我们中国人不允许你们糟蹋!”这句呐喊早已超出了角色的命运,变成了整个民族顽强不屈精神的象征。

影片最震撼人心的一幕,出现在老金赴死前夜。他自豪地拉下照相馆里一幅幅背景布,北京故宫、天津劝业场、上海城隍庙、杭州西湖柳浪闻莺、武汉黄鹤楼、万里长城等画面依次呈现。这一幅幅手绘的山河图景,是他对祖国大好河山的深情眷恋与誓死捍卫。“大好河山,寸土不让”的呐喊,穿越历史的重重迷雾,直抵人心,成为全片的情感高潮,淋漓尽致地展现出中华民族在绝境中依然熊熊燃烧、永不熄灭的家国情怀和精神力量。

影片结尾,《永远的微笑》旋律缓缓响起,一张张黑白照片与现实中的南京场景重合。视角转向侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内那面由百名幸存者肖像照组成的照片墙,幸存者逐渐离去,但他们所见证的悲愤与耻辱,绝不允许被遗忘。《南京照相馆》以影像为笔,以史实为墨,将那段沉重的历史显影在大银幕之上,其意义绝非煽动仇恨,而是为了对抗遗忘,提醒我们铭记历史,珍惜当下来之不易的和平。凝视那些影片中呈现的底片,我们方能深刻体会到,今日脚下每一寸安宁的土地,都曾被先辈们不屈的傲骨顽强地撑起。

□李禹彤